BCG 在 1966 年提出了经验曲线。当时,公司的客户美国通用仪器公司正因为电视机组件产品的价格水平跟不上竞争对手的节奏而痛苦不堪。布鲁斯·亨德森派出一个刚从哈佛大学毕业的 MBA, 也就是 20 年后的 BCG 主席约翰· 克拉克森来研究问题的所在。

亨德森同时还建议这个年轻人,要尽可能多地搜集关于学习曲线的文献,这不仅因为亨德森对学习曲线的兴趣由来已久,而且因为他深刻地感受到,学习曲线很可能就是解决这一问题的关键。

当时克拉克森找到的文献包括一篇标题为“从学习曲线中获利”的《哈佛商业评论》 文章, 这篇文章的作者是化学工程教授温弗雷德· 赫尔思曼。

赫尔思曼在文章中提到,早在 1925 年,飞机制造商就开始意识到投入飞机生产的劳动力,会随着飞机产量的增加而逐步下降, 并且下降趋势是可预测的。通常,生产第四架飞机只消耗生产第二架飞机所需劳动力的 80%,而生产第八架飞机只需第四架飞机所耗劳动力的 80%。

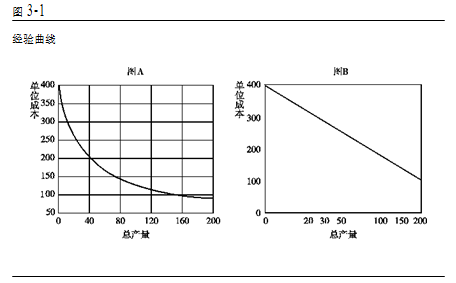

如果将每架飞机生产所需的工时,或者说单位成本,标注在图的纵轴, 同时将飞机的累计总产量标注在横轴,我们就会得到一条基于实际生产数据的递减曲线(见图 3-1 的图 A)。如果对横轴和纵轴同时取对数,我们将会得到一条能够很容易计算出斜率的直线(见图 3-1 的图 B)。

在飞机制造商的例子中,这条线的斜率为 20%。而到了 20 世纪 50 年代中期,一些行业专家开始意识到这一现象同样适用于其他类型飞机的生产,包括战斗机、轰炸机和运输机。这使得行业专家开始进一步思考,其中是否有一般规律可循。

但是,其中的规律是什么呢?人们发现这只是一个总体现象,并非由某一个因素引发。赫尔思曼和其他人认为,这一现象的解释在于学习,或者说:在学习曲线中,是企业作为一个整体进行学习的效果(这也构成了泛泰勒主义中的“泛”),而非员工个体学习的效果(弗雷德里克·泰勒通过工时研究发现,通过科学操作可以提高工人的生产效率)。

赫尔思曼在文章中阐述这一现象时,也使用了其他名字,比如“制造进步函数”“成本曲线”“效率曲线”,当然也包括“经验曲线”,但是赫尔思曼认为“学习曲线”的说法最能解释这一现象。他还列举了证据表明学习曲线也能在其他行业中发挥作用, 比如,石油炼制业、重型装备制造业、钢铁产业甚至电力行业等领域。

果然, 克拉克森发现学习曲线在他所研究的美国通用仪器公司的产品 (电视机铜线组件)市场中发挥着神奇作用。尽管咨询顾问一般很难获得客户竞争对手的成本数据,但其价格数据通常不难搜集。而通过观察行业趋势, BCG 用价格作为成本的替代变量,并发现价格随着生产产品数量的增加而下降,恰如学习曲线所预测的那样。

接下来,克拉克森和他的同事通过两个步骤,创造性地将不为人知的学习曲线转化成独特而引人注目的经验曲线。

首先,他们拓宽了计算曲线时考虑成本的范围,将成本的概念拓展为“全成本”,除了生产产品所需的劳动力成本外,“全成本”还包括“资本、行政管理、研发和市场营销等方面的成本”,这些都是基于实际现金流 (而非会计数字)的成本。

BCG 最终给出了经验曲线的定义,一个企业或一个行业随着生产产品数量的增加,将逐渐积累“经验”,而经验每增加一倍,其产品的成本和价格也会可预测地下降,对应下降的比例通常是 15% ~ 25%。

其次,BCG 提出了更重要的结论:一个企业在经验曲线上的位置( 即成本)与其市场份额直接相关。也就是说,占有最大市场份额的企业,不仅销售产品的数量远超过竞争对手,这个企业也积累了最多 “经验”。

而经验越多,企业从驱动经验曲线的各项元素中的获益也越大,这些元素包括:规模效应、成本优化、设计改进以及源于研发的技术进步等方面。

考虑到企业自身所处的不同情形,经验曲线折射出的洞见既振奋人心也让人辗转难眠:在任何一个行业中,市场份额最大的企业,其成本在同行中也最低。所以只要这个企业的产出继续领跑所有竞争对手,并以更快的速度压低经验曲线,那么它就会永远保持低成本生产者的地位,谢天谢地。这家企业进而可以为产品定低价,然后它的产品销量将继续领跑竞争对手,因而获得永远领先于所有竞争对手的成本和价格优势。

“我们曾用公开演讲的形式阐释经验曲线。”一位早期曾在会议中做过演讲的合伙人提到,“听到这些, 听众中会有一两个人点头表示赞同并会心微笑,而有些人则面露愠色,好像要开始翻肠倒肚了”。

经验曲线所传达的行为召唤更令人震惊:如果一个企业不能准确地了解自身相比竞争对手的情况,那它就无法真正评判当前业绩或者未来的走向。

比如,企业的市场份额相比竞争对手如何?成本比竞争对手高还是低?如果企业自身不具备任何成本优势,那么还有哪些别的因素能使自己的产品在市场中有别于竞争对手的产品呢?借助经验曲线,战略革命逐渐在企业的生命中注入强烈而敏锐的竞争意识。

今天,大多数企业对现有和潜在竞争的威胁时刻保持警惕,所以我们可能很难想象在缺乏竞争敏感度的时代,人们有着怎样的心态。20 世纪五六十年代正是这样一段时期,有证据表明,企业存在一些特定的盲点,这些证据有的来自历史资料,有的则来自对相关人士的访谈。

比如,笔者曾尝试在早期关于战略的书籍的文献索引中检索“竞争”这一关键词。在彼得·德鲁克 1964 年的《成果管理》一书中,仅有一条索引结果指向书中的一页,并配有简单注释“也可参见垄断”,这与检索“决策”二字所得到的 20 多页内容形成了鲜明对比。

而他的《管理的实践》一书中甚至不存在任何关于“竞争”的索引项。阿尔弗雷德·钱德勒的《战略和组织结构》同样没有“竞争”索引项,然而关于“多样化”的索引指向书中近 80 页内容。伊戈尔·安索夫的《公司战略》一书中也只有三页内容引用了“竞争”。

曾经经历过前战略时代的咨询顾问普遍反映,那时候的客户也对这一主题缺乏兴趣。“我们只是从不谈论而已。”一位咨询顾问回忆时边摇头边带着后知后觉的惊愕提到,“根本没人来谈论这个主题”。

为什么企业会如此忽视竞争的威胁呢? 尼丁· 诺里亚、 戴维斯·戴尔和弗雷德里克· 达尔泽尔的《 改 变 命 运: 重 建 工 业 企 业 》解释了这个问题。

这本书对第二次世界大战后,大型工业企业的兴盛和衰落进行了非常有趣的研究。正如作者们在书中指出的那样,1948 ~ 1973 年是美国资本主义的“黄金时代”,那个时候美国经济以每年 3.7% 的速度增长, 而大型工业企业则主导了这一时期的经济增长。

尽管那时美国经济已经开始从以制造为主向以服务为主转型,但几乎没有人察觉这个变化(诺里亚和他的合著者意识到,制造业占美国 GDP 的比重在 1953 ~ 1957 年达到顶峰。

而我自己则更倾向于用就业数据来证明这一趋势: 美国制造业的就业人数占总就业人数比例在 20 世纪 40 年代早期达到顶峰值 32%,如今,这一比例已经低于 10% 了,所以那些“震惊地”发现“美国的好工作”正在不断向海外转移的人,应该铭记这是一种历史的必然)。

1954 年,美国《财富》杂志开始刊登年度世界 500 强工业企业排名,以反映这些大型企业在经济体系中所扮演的重要角色。当时,人们对这些大型企业的担心,并不是它们可能受到竞争的威胁,而是这些企业实力过于强大却缺乏监管。

正如诺里亚和他的合著者指出的,那时这些思想主要来自几部重要的著作,包括哈佛大学经济学家爱德华·梅森的《现代社会中的公司》和约翰·肯尼思· 加尔布雷思的《新工业国家》。

后者指出,这些大型企业可能会带来非常恶劣的影响, 因为它们有着贪婪和不受约束的本质,所以这些企业将会对业主、雇员甚至工会发号施令,对政府更是不理不睬。

所以,美国政府对这一威胁,或者说斥责,做出了回应。1950 年,美国国会通过《塞勒 - 凯弗维尔反兼并法》,取缔了一切降低“商业领域”竞争程度的企业兼并行为。

此举使得仍在不断扩张的工业企业只能进军其并不擅长的领域,并最终导致这些企业陷入一堆烂摊子中,为战略革命的登场铺平了道路。

20 世纪 60 年代早期,华盛顿就已经开始通过反托拉斯行动来遏制像 AT&T6 和 IBM 这样的企业巨头的强大势力。

不过,对大企业持批评态度的人其实根本不用担心,改变市场格局的四大天王早已上路,其带来的市场竞争,在遏制大型工业企业势力方面远比任何政府政策都有效得多。

诺里亚、戴尔和达尔泽尔的计算显示,工业企业的市场势力在 1974 年达到顶峰,此时前 100 家最大的工业企业在美国经济产出中所占比重已经超过 1/3,而到 1998 年这一比重已经只有此时的一半了。

至少在 20 世纪 80 年代以前,BCG 和其他战略咨询公司的绝大多数客户都是工业企业。战略革命其实就是这些企业向咨询顾问和其他人寻求良方以摆脱衰落的故事,尽管这种衰落后来被证明是不可逆转的。

经验曲线既为这些仍在梦游中的工业巨头敲响了警钟,也成为其寻求咨询公司帮助时掌握的第一个战略概念。