大象跌倒后,还能重新起舞吗?大企业病根源病在哪儿?

近日,万科集团高级副总裁谭华杰在2019彼得·德鲁克中国管理奖会议上就大企业的跃迁式战略转型与组织重建的话题,分享了他的思考和洞见。

非常高兴有这个机会跟大家来做分享,今天分享的内容主要关于一个问题,大型实业企业有无可能实现战略跃迁,为此它需要进行何种组织重建?这个问题可能不是所有人都那么关注,其实我自己也没有完整的答案。但我会从这个问题出发,把我以往思考过程中一些关注到的东西,一些没有答案的东西带给大家,也希望从大家的讨论中获得一些启发。

01大象能跳跃峡谷吗?

战略跃迁这个词以前可能没有,它指的是相对比较剧烈的、跳跃式的战略转型。

说到大企业的战略转型,有一家公司可能比较受关注,这个公司曾经被视为因为没有及时实现战略转型而失败的典型案例;但在它相对年轻的时候,它也曾是一个大企业战略转型成功的典范,这家公司就是诺基亚。

诺基亚的时任CEO在决定卖出、终止其手机业务的时候曾说过一句著名的话——我们并没有做错什么,但不知道为什么,我们输了。

当然,关于诺基亚还有另外一个故事——在1992年,诺基亚曾经还是一个主营造纸、橡胶等等业务的传统工业企业,它后来通过坚定的转型,聚焦于移动通信设备这个领域,在1996年成为全球最大的手机企业,并且在之后一度占领了全球手机市场的40%。

以上是关于诺基亚的两个故事。

我做了一点简单的考证,觉得这两个故事都有点不太靠谱。

首先诺基亚虽然被迫卖掉了手机业务,但这个公司不应该说真的失败了,它如今还在世界500强名单里,目前还是移动通信设备领域全球最佳企业之一。

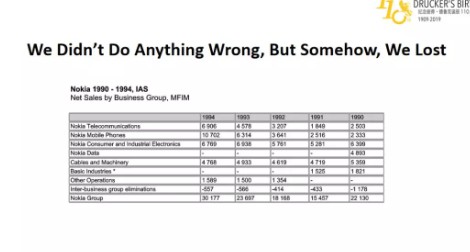

关于1992-1996年诺基亚转型的故事,感觉也是被夸大的。这张表来自诺基亚1994年年报,上面罗列了诺基亚在1990年到1994年营收的构成。

1992年诺基亚已经是一家大企业了,这个没有错。从表上可以看到,诺基亚1992年营收大概在180多亿芬兰马克,按照当时马克对美元的汇率计算,诺基亚在当年大概是一家接近50亿美元营收的企业。1992年还没有真正的世界500强排名。假如有的话,这个营收水平应该在门槛位置。从1996年世界500强的名单看,诺基亚已经入围,尽管排名比较靠后。可见在1992年的时候,诺基亚确实已经是一家规模很大的企业。如果诺基亚真的在当时经历了一次这么大的转型,那毫无疑问是大企业战略转型非常成功的案例。但真相是,在1990年,诺基亚早已不是一家主营造纸、橡胶的工业企业了,从表上可以看出,电子、通讯已经是它最大的业务。也就是说诺基亚的转型在1990年之前其实已经完成,在1992年到1998年,他只是抓住了手机这个业务的爆发期,聚焦于这个重点,有效的实现了快速增长,并且成为了全球霸主。这是一个业务聚焦的故事,而不是一个战略转型的故事,更不是一个战略跃迁的故事。我们再看IBM的前董事长郭士纳写的一本书,《谁说大象不能跳舞》,这本书大家肯定知道它大概的内容。郭士纳问的问题是大象能不能起舞,和我们今天讨论的问题有点像。但在认真读了这本书后,我们会发现它其实也不是一个真正的企业战略转型的成功故事。郭士纳去了IBM之后,他并没有马上对IBM整体的战略做大的修正,最终让IBM成功摆脱困境时,它的主营业务依旧还是大型计算机,而大型计算机在那个年代已经处在夕阳时代。IBM的这个故事只是说大象有些时候会跌倒,但是如果它努力的话,它能够从它自己跌倒的旧泥坑里重新站起来,但这并不代表大象能够真正起舞,更不代表大象能够跳到一个新的世界去。

关于大企业的战略转型,或者跳跃性的战略转型是否可行的问题,它在本质上其实是一个关于生死的问题,有一句话叫只有死亡是唯一重要的事情,或者只有自杀是唯一严肃的哲学问题。

也就是说生死之外其实没有大事。如果说大企业最后通过战略转型重获新生这件事情不可能的话,那么对于所有企业来说,它面对的就是一个有极限、有终点的旅行,就像我们每个人一样。

关于这件事情在东方和西方各有一句谚语,中国的谚语叫做“天下没有不散的筵席”。就是说所有生命都有终结的一天,企业也一样,德鲁克也说过,大部分企业是活不过30年的。而西方的拉丁文中也有一句类似的谚语,后来因为一个诗人引用了它,变得比较有名,叫“生命中最确定的事情是,我们都会死亡;而最不确定的则是,死亡将于何时降临”。

生死这个问题是个最根本性的问题,也是所有的有生命、有意识、有历程的主体,不管是一个有血有肉的人,还是一个组织,最终都要面临的终极拷问。

从刚才那两句谚语来看,结论是比较悲观的,一切有生命力的东西,最后都要面对自己的死亡。但是反过来说,一直以来,所有有生命力的主体也从没有放弃过努力,在寻找永生的可能性。

人类从开始面对生死的时候起,就一直在尝试有没有办法能够摆脱死亡、实现永生。也留下了这样的传说——有一种神鸟叫凤凰,它每500年会死亡一次,死之前会用香木把自己点燃,然后在灰烬中再浴火重生,这之后它就永远在一个起死回生的循环当中,不再有真正的死亡。

所以对于永生的追求,一直是人类没有停止过的努力。在古代,皇上年纪大了,就忍不住要寻找长生不老的仙方。普通人其实也在想这个事,比如能不能通过修行的方法长生不老。当然结果,也并不是很乐观。

02企业的演进方式:后一代淘汰前一代

我们今天讨论大象跃迁的问题,把它展开,大概是这样一句话,一个大规模的实业企业有没有可能,用一种跳跃性的方式进入陌生甚至全新的领域,并再次获得巨大的成功?

什么叫跳跃性的方式呢?

就是它的战略转型,并不是在原有业务的周边、在邻接的地方进行相关多元化,而是进入到一个不相关的领域当中去。这个就叫跳跃,或者跃迁。

这个定义包含了很多东西,首先它必须是一个大规模企业。小企业没有战略跃迁的问题,只有战略选择的问题。船小好调头,很多小企业在它的主营业务没有定型之前可能都进入过很多领域,甚至最开始进的领域失败了,但试来试去,终于找到真正属于自己、真正能够发挥自己特长的领域,最终获得巨大的成功。这个不算战略跃迁,因为在找到主业之前它根本没有战略可言。

第二个就是实业企业,为什么一定要说实业企业呢?因为如果一个企业把自己定义为一个纯粹的投资者,那么只要不断地找到、更换新的投资领域,是可以实现永生的。我们所看到的寿命最长的大企业绝大部分都是金融企业,它可以超越一个实业领域的企业正常的生命兴衰周期。所以我们也不能拿GE来作为一个大企业成功实现业务跃迁的案例,因为GE在很大程度上并不是纯粹的实业企业,而是介于投资性和实业企业之间的一个状态。

那么,既然投资性企业可以不断见异思迁,我们为什么还要关注实业企业的永生问题,关注它们的战略转型甚至跃迁呢?旧的不去新的不来,它要死就让它死好了。——残酷的资本可以这样说话。但企业不仅是个赚钱的机器。用查尔斯·汉迪的话来说,企业是个社区,由活生生的人组成。企业的死亡对这些人来说是灾难。同时,任何曾经成功过的大企业,一定有很多财务资产之外的无形财富,如果这些东西就这么陪葬了、消失了,无论如何是个损失。

此外,对于企业的转型方式,我们也定义了必须是跳跃式的,因为一个企业如果将它的转型局限在一个相关多元化的范围内,它所能转型的方向就会非常有限。选择有限,重生就不可能是普遍情况,而只能是例外。

所以这个问题就像人类思考永生一样,它思考的是一个企业有没有普适性的永生道路。

我们首先看一下,真实世界里,人类是怎么延续他的生命的。其实不仅人类,大部分生物延续自己生命的方式是生孩子,我们每个人都会死,但我们有孩子,子子孙孙无穷尽,他们一直生存下去,我们的基因就传下去了。

关于这个话题,我很钦佩以前认识的一位兄弟,他叫宗毅,写了一本书叫《裂变式创业》。他就是一个非常坚定的“原教旨转世主义者”。他认为所有企业一定会死,任何苟延残喘、试图永生的念头都是妄想。就像下面这两句话一样,道士炼出的仙丹基本上都是毒药,你在原有的躯体上面试图增生一个组织出来,这个东西基本上就是肿瘤。

他认为所有企业迟早要死,所以一个企业要实现自己的永生,只有一个可能,就是让企业的文化、灵魂,包括股东的价值得到永生。

那么这个方法是什么?

他认为就是生孩子。

他说,企业一定要在年轻貌美的时候生孩子。企业一定要在自己的资金状况还比较好,原有的业务还在上升阶段的时候就把自己拆掉,要让自己永远保留在小企业青春期的状态,这是一种思路。

但是生孩子这个事,其实也没那么容易。就好比原来我们听说的一个段子,你现在手里有一个鸡蛋,把它孵出来变成一只母鸡,然后它再下多少鸡蛋,然后再孵多少母鸡,按照几何集数演变下去,用不了多少年你就成为全球首富了。

但母鸡下蛋肯定下不过鱼的,这个世界上有一种鱼叫做翻车鱼,这个鱼一次产卵产3亿颗,尽管它的繁衍能力非常强,但是在自然界我们并没有看到这种鱼的数量越来越多。

如果说这种鱼的数量保持稳定的话,在它背后的逻辑就是上一代鱼到下一代鱼的数量是持平的。我们用翻车鱼一次产卵的数量乘以它一生当中产卵的次数,它可能会产出上百亿的卵,这个上百亿的卵最后孵化出来的鱼当中只有两条能活到生孩子,一条公的一条母的,它们的孩子又活下来一条公的一条母的,这样它们数量才能保持稳定。

百亿级别的卵,最后能活下来的只有两个。所以翻车鱼真正能够活到产卵的概率大概只有百亿分之二,这其实是生物演进真实的奥秘。

关于生物演进有两种基本的观点,一种叫拉马克式演进,一种叫达尔文式演进。

拉马克式演进的核心是“获得性遗传”。比如长颈鹿怎么出现的?是因为地上的草不够吃,鹿不得不仰起脖子去吃树叶,它的脖子努力往上伸了一辈子,变长了一毫米,然后它把这个基因遗传给它的孩子,它的孩子再努力的伸脖子又长了一毫米,每一代长一毫米,一千代之后就长了一米,这个叫拉马克式演进。这个拉马克式演进,在我们企业的经营当中叫做PDCA循环,企业通过不断地改善,螺旋式上升,最后把自己做的越来越好。

达尔文不是这样解释这件事情的,达尔文认为生命的演进是通过自然选择来实现的,也就是说这个鹿生下来,它的脖子就有长有短,但是有些鹿能吃到树叶就活下来了,吃不到树叶的就死掉了,然后到下一代它再生出来的孩子脖子又有长有短,最后只有那几个经过基因不断改变,脖子越来越长的品种最终能活下来。

对于企业的演进其实也是一样,也有这样两种不同的观点,而我是倾向于相信达尔文这种观点的。企业的演进源于企业的进步,而进步很大程度上是偶然的,市场通过大规模淘汰的方式让后一代企业去淘汰前一代企业,然后实现整体的社会生产和经营的进步,这也是一种自然选择的方式。

如果我们认同这种逻辑,那么大企业通过生孩子的方式来实现自己的再创业,并不是一件容易的事情。

03把大象装进冰箱需要几步?

我们要实现一次创业,需要几步?这个问题就像把大象装到冰箱需要几步一样,看上去是一个很简单的问题。

把大象装进冰箱需要三步,第一步把门打开,第二步把大象放进去,第三步把门关上。我们要让一个企业创业成功也只需要三步,第一步找到真实的客户需求,第二步找到需求背后正确的解决方案,第三步找到一个合适的操作团队,创业就成功了。

就像把大象装进冰箱一样,这个问题在语言上描述非常简单,但如果面对真实的情况,就会发现一点都不容易。我们先假设你真的找到了一个真实的、未被满足的客户需求。但是针对这个需求可能会有一百种不同的解决方案,这一百种解决方案里面可能只有一个是正确的。即使你找到了唯一的正确方案,但同一个正确方案背后可能有一千个团队在尝试,这一千个团队中可能又只有一个是那个真正合适的团队。问题就在,你事先很难知道究竟哪个解决方案才是唯一正确的,哪个团队才是唯一合适的。如果你把这两个数字乘起来,百分之一再乘千分之一那就是十万分之一。也就是说,在找到一个真实的客户需求之后,第一时间就刚好找到了正确的解决方案和正确的操作团队,这个概率是非常非常低的。所以你只能是大面积的去试错,通过试错去淘汰那些错误的解决方案,淘汰不合适的操作团队。在全社会的角度来看,创业过程就是这么运作的。如果这个创业能够成功,最后那个唯一成功者的收益,一定能够覆盖十万分之九万九千九百九十九失败者的成本,否则从全社会的角度来看,这次创新是得不偿失的。我们把它放到企业内部,其实结论也是一样的。只要你有足够的试错成本投入和足够的试错耐心,其实跟全社会没有本质区别,最后绝大多数努力都是失败的,但只要有一个成功,这个成功就能覆盖所有的失败。这个道理正如孙正义投资阿里一样,孙正义投资阿里只投了2000万美金,上市之后变成580亿,赚了好几千倍。但大家看一下孙正义整体的长期投资回报有多高?其实也不一定高到哪里去,因为他的绝大部分投资都失败了。但他能承受这个失败率,因为只要有一单成功,这一单成功就会把他大量的失败全部覆盖掉。对于大企业来说本来也是这个道理。但是大企业并不是不能承受这个试错成本,它不能承受的是过高的失败率。大企业并不是一个个人,它是一个由很多人、很多种观点、很多种意见所组成的一个组织。当一个组织在创新中屡屡失败,面对大量失败案例的时候,组织里面各种反对的声音就会越来越多,最后会让坚持这个事情的人自己放弃,或者干脆他就被淘汰出局了。所以大企业去做一个创新业务,实现我们所谓的大象跃迁,他要面对的第一个最大的问题,是大企业无法承受过高的失败率,过高的失败率会让创新者本身在一个企业里面无法生存。除此之外还有第二个大问题,就是大象太重。有一句谚语叫做一白遮三丑,一高遮五丑,一富遮百丑,一胖毁所有。大企业要实现跳跃最大的阻力是它自己的体重,也就是它自己的组织惯性。我们通常都说船小好调头,船大就难调头,其实不仅是船大难调头,这个船复杂了也很难调头。而复杂,指的主要是分工的细化和结构的固化。

04为什么说企业越大,再生能力越差

人类到目前为止,延续自己生命的唯一方式是生孩子,但这个世上也有很多的生命并不是这样,生孩子并不是生命唯一的繁衍方式,最低端的生物——所有的微生物都不是通过生孩子的方式,而是通过自身分裂的方式来繁衍的。宗毅的《裂变式创业》,其实就是希望企业回到微生物的时代。但是比微生物更大一点的多细胞生物,也有很多不是通过生孩子来繁衍的。比如说,植物有一种栽种的方式叫扦插,有一种扩群的方式叫分蘖。在动物当中大家肯定都听说过海星,剁下一个角它就能变成一个新的海星,蚯蚓剁成几节就会变成几条蚯蚓。还有一种很奇怪的虫子叫涡虫,据说剁成一千节就会变成一千个。这些都不是通过生孩子的方式,而是通过自身裂化的方式来实现繁衍。但我们会看到,所有能够用这种自身分裂来繁衍的生物都是较低端的生物。什么叫低端生物?就是器官相对来说分工没那么细致,细胞类型没那么复杂的生物。一个微生物是没有器官的。植物当中,我们知道从蕨类植物到种子植物是一个巨大的跃迁,蕨类植物没有花,没有果实,没有种子,它只有根茎叶三种组织,所以我们看到蕨类植物分裂的能力、繁衍的能力就会远远高过种子植物。动物其实也是一样,如果到了脊椎动物,把它砍断后肯定不能变成两个,最多能再长出一个新尾巴,不可能活成两个。一个生物越高等,其实意味着它的细胞分工就越细化,它的器官就越复杂,它的器官和器官之间相互替代和演化的可能性就变得越难,最终它的再生能力就会越差。企业其实也是一样,当一个企业做到足够大之后,通常它的分工就会很细化,它内部的职能就像生物的器官一样越来越复杂,最后这个职能和职能之间的相互替代能力就会越来越弱,这个组织的再生能力就会变得越差。

05大企业病的根源在于刚性的上下级关系

一个大的组织好比一部庞大的机器,这个机器里面的每个个人或者每个团队都变成了一个小零件,这个小零件只能执行在这个机器的设计流线上面所赋予它的非常少的功能。

这里有两句话,一句话叫“因事设岗,按岗配人“。这句话听起来很对,但我认为说错了,这个“岗”是没有必要存在的。因事设岗,再按岗配人,不可能实现特别高的组织效率,因为它把所有的人绑在岗位上,而这个岗位就定义、限制了这个人在机器中的零件功能。

第二句话,在组织当中,任何个人只应该有一个领导。这句话最初来自军队,在法约尔的书里基本上确立了这个原则。现在的德国企业基本上还是在执行这样的原则,它的意思是不能跨级指挥,总经理只能指挥几个部门经理,部门经理只能指挥他下面的主管,主管才能去指挥基层员工,而总经理不能直接向员工发指令,否则这个员工就会很迷惑,我到底听谁的?

德鲁克在他的书里面也引用了这句话,同时他还引用了另外一句话——有三个主人的奴隶是自由人。企业里面任何一个员工如果有多个领导就会混乱,而他在混乱的同时,就会为自己的怠工、犯错,用这个来做借口。所以这两句话看起来很对。但如果真的深究就会发现,大企业病的根源或者一个大组织的组织惯性主要就来自于刚才这两句看起来很正确的话。这两句话的背后是两个非常刚性的东西。第一个叫人岗关系,这个人在这个组织里面是有岗位的,这个人和这个岗位之间是一一对应的关系,除非换一个岗位,否则这个关系是刚性的。第二,上下级关系是刚性的,每个人只服从一个领导的指挥。其实这就是大企业病的根源。为什么这么说?我们从管理学的角度来看,企业就是一系列任务的组合,所谓的企业就是有一大堆事情需要去做,每一件事情叫一个任务,所谓的一个企业其实就是一组任务。但是任务是流动的,有些会新增,有些会消灭,有些时候会变得很重要、变得很繁忙,有些时候又会变得比较闲一点。在企业里面真正做过管理的人都会知道,你所面对的大部分事,它需要的工作量是一条波动曲线,甚至是一条脉冲曲线,不会有多少事情的工作量是恒定的。但是企业里的人或是岗位,是有刚性的,不能说有就有,说没有就没有。如果每个人对应一个岗位,那么人、岗位的刚性配置,跟工作量的流动状态,就永远对不上。你有两个选择,一是按照所有的事需要的人的最高值去设定,这样的话这个组织里面就会有大量的冗员,组织效率就会变得很低,二是按照所需要的最少的人数来设置,那么就会导致很多事情到了忙的时候就没有人做,这两种情况都是我们不愿意接受的。但是这两种情况恰好就是刚性的人岗关系造成的结果。另一方面,刚性的上下级关系,是办公室政治和内耗的最大的来源。社会学上有一个结构洞理论。在一个社会关系和结构当中,人的权力来自于结构洞。通俗的讲,就是同时和你有接触的另外两个人之间不能直接接触,那么你就可以利用这样的一个信息不对称的优势,在中间去谋取自己的权力。按照前面的说法,在一个组织里面,每个人应该只有一个领导。如果每个人只应该有一个领导,放在中间层级的这个人,他对上有他的领导,对下有一些他的领导不能直接指挥的人,他在中间就获得一个结构洞,这个结构洞就成为他在中间去隐匿信息、欺上瞒下的一个支撑。其次,这种一层一层的刚性的上下级的关系,涉及到考核,涉及到晋升,涉及到涨工资。就会变成一种类似于人身依附的关系。谁是我的人,我跟的又是哪个老大。这样的情况最终就导致了办公室政治,导致了内部的争斗,导致了所有的山头主义、码头派系,其根源都在这里。

06敏捷组织破解大企业病

一个真正有效率的企业,应该尝试去打破这种金字塔式的刚性关系,如果能打破这种关系,也意味着内部组织的复杂性就不像原来金字塔结构那么强,意味着它的器官之间相互替代的可能性就上升了,也就意味着它有可能通过一种相对低端生物的裂变方式来繁衍自己。

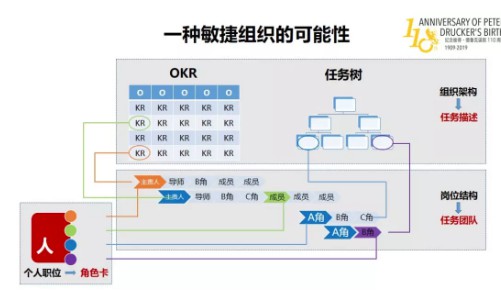

有一种可能叫做敏捷组织。这个图有三个框,第一个框是组织架构,在组织架构里不再定义组织里面的层级和岗位,它既不是我们传统的职能性的组织,也不是所谓矩阵式组织,它的组织描述里面其实没有组织,只有任务。任务大概分两类,有一类是有时间限制的,阶段性的重要任务,比如最简单的方式就是用OKR方法来表述。而另一类是大量日常的频繁发生的事务,这些事务可用一个任务树的方式来归类。每个企业其实最后就是这两类任务,有一些是重要的战略性任务,从你的战略开始,直到最后变成一系列的目标和目标下的关键结果。另外一些就是小任务,比如发工资、员工办入职手续等等,这样一系列琐碎的小事也不能没有人干,而这些事可以计算每一件所发生的频率、所需的工作量,最后按照它的分类关系把它归纳为一颗有枝有叶的任务树。我们用这种方式重新描述组织后,每件事情的后面就可以建立一个团队,每一件事情的背后不是一个岗位、一个人,也不是若干个岗位和若干个的人,每一件事情的背后是一个任务团队。每一个任务团队中有一个人是不可或缺的,就是这个任务的主责人,这个人要对任务负责。团队中除了主责人之外可能还有其他的角色,比如大一点的任务,可能有一个导师,这个导师并不是主责人,但是可能他们的经验和知识比这个主责人更丰富,他会提供指导,但是并不参与具体的操作。主责人的角色是需要设置B角的,当他万一出什么事,比如离职、休假,在这个时候马上有人来顶替。除此之外还有一系列的成员。每一个任务团队是由一系列的角色组成,而不是由一系列的人组成,这是它和传统的组织里面的最大区别。而每个人都有他自己的角色卡,每个人在这个组织里面不是绑定在一个岗位上,而是同时担任着若干个角色,比如这个人在一个OKR的任务团队里面担任主责人,而在另一个里面担任的是普通成员,他在一个任务树任务里担任的是A角,而在另外一个任务里面他担任是B角,所以这个人在组织里面有四个角色,这四个角色随时有可能会新增,也随时会消灭。当一个任务产生的时候,一系列的角色就产生了,当一个任务消灭的时候,所有的角色就消失了。每个人在组织的定位不再是名片上印的头衔,而是一张角色卡。每个人的角色卡上,角色的数量和重要性体现了这个人在组织当中的价值。如果一个人的角色卡上没有内容,或者只有一两项微不足道的内容,很显然他是个冗员,他应该离开或者去争取一个新的角色。如果一个人的角色卡上满满当当的写了很多内容,而且很多角色都很重要,毫无疑问这个人是这个组织里面的骨干。这种组织方式,从理论上来说具有非常高的效率和活性,但是也要面对很多朴素的现实问题,比如一个这样的组织里如何进行考核,如何分配奖金,如何进行晋升,如何保证每个角色是真的胜任,假如不能胜任的话怎么办。这会涉及到一系列的日常操作的挑战,但是我觉得可以在实践当中去验证。

07用挑战德鲁克的方式向德鲁克致敬

谈到企业的创新,德鲁克在《创新与企业家精神》这本书里面有三句话,这是给企业创新的告诫:

第一句话是你不要让一些做现有业务的人去做新业务,尤其负责人绝对不可以兼职。

第二句话是你不要进入自己完全陌生的领域。

第三句话是你不要尝试通过收购小公司来完成你的创新。

其实今天讨论的这个话题,就是在挑战德鲁克的第二句话——“不要进入自己完全陌生的领域”,我觉得对德鲁克的挑战是对他最好的纪念。

但是我也看到德鲁克在这本书中,在谈到大企业的企业家精神的时候,坚决不认为大企业不会创新、不能创新,或者大企业没有企业家精神和创新意识,这是德鲁克的原话。

德鲁克认为企业家精神不是一种天生的天分,也不是忽然产生的一个创造性的东西,而是一种踏踏实实的工作,这个是可以学会的,也是可以在实际中总结出规律、并且形成一套普适性做法的。今年是彼得·德鲁克诞生110周年。所以我们用挑战德鲁克的方式来向他致敬,希望能像他一样遇见未来。谢谢。